研修委員会が接遇研修を開催いたしました。

研修委員会が接遇研修を開催いたしました。

開催日

平成28年11月25日(金) 16:15~17:30

健康プラザしうんじ 多目的ホール

参加者 30名

研修目的

①なぜ介護現場に接遇が必要なのかを理解できる(復命報告)

②日頃の接遇について振り返ることが出来る (動画・寸劇・ロールプレイ)

③日々の介護で振り返るきっかけを作る事ができる(グループワーク)

研修内容

- 復命報告 「明日へつなぐ介護」

~職員のやる気を引き出す明日へつなぐ介護~

発表者:水野友未 介護福祉士 - 寸劇・動画

・「介護現場の接遇を考える」を目的に動画・寸劇を交互に行う

・動画を見て介護現場での自身の姿を振り返る

・寸劇では、介護現場でのありがちな光景を一般的な日常生活の光景に当てはめ対比できる - ロールプレイ

・介護現場でみられる光景を一般的な日常生活の光景に置き換えた短い台本を用意

・台本に沿って、介護職員(サービス提供者)

・利用者となり演じる

・それぞれの立場でどのような感じを受けるか体験する - グループワークによる意見交換

- 発表

※グループワークの一部を紹介いたします

①ワーク1:寸劇・動画・ロールプレイを通して感じた事

・演じてみて嫌な気持ちになった。しかし、実際あることだと思った。

・他人の個人情報は聞きたくない。

・友達や家族同士の様な言葉づかいでは仕事ではないと感じた。

・動画のようなサービスに対し、お金を払いたくない。

②ワーク2:なぜ介護現場で寸劇・動画の様なことが起こるのか?

⇒原因を考えてみよう!

・自分の事(業務など)しか見えていない。周りが見えていない。

・サービスを提供し、その対価をいただくことの意味を理解していない。

・間違いに気づいても注意する人がいない。

・利用者が意思を示さないでいる事をそれで良しと思っている。

③ワーク3:どうすれば寸劇・動画の様な事が起きないのか?

⇒その為に何か必要な物や事はあるか考えてみよう!!

・「それって普通?」を合言葉にする。

・職員同士、お互い注意し合える関係性を作る。

・法人全体としての意識改革。

・社会人として、仕事以外の日常でも言葉遣いに気を付ける。

研修を終えて

研修参加者の感想(抜粋)

・ケアの最中にナースコールなどが同時に鳴ると利用者を待たせて苦情を言われると思い、ケアを急いで言葉遣いや態度が指示的になったりしてしまうことがある。しかし、利用者から遅くなったことに対する苦情を言われるからといって他の利用者に対する不適切な態度や言葉遣いが許されるわけではない。そんな時でも丁寧にケアをすることが大切だ。その結果、利用者に怒られることがあってもそれは仕方がないと思うと言われて少し気持ちが楽になった。

・接遇についてのテーマを決め法人全体で取り組んでいきたい(言葉遣い強化月間)

・気持ちをしっかりと仕事に切り替えて利用者を敬う心をもって接することが大切であると改めて思った。

・あらためて行動、態度、言葉には充分に気を付けたいと思った。

・お互いに声を掛けると言っていたが、本当に声を掛け合っただけで変わるのか疑問である。風紀委員みたいなのがあると変わるのだろうか?

・現場ではあたりまえのようになって、言葉遣いが利用者を想う使い方ができていなかったと個人で反省した。

課題の中の「医療・介護関係者ともに情報提供をした後のフィードバックが少ないと感じている」 について検討したグループでは以下のような意見が出ていました。 原因

課題の中の「医療・介護関係者ともに情報提供をした後のフィードバックが少ないと感じている」 について検討したグループでは以下のような意見が出ていました。 原因

感染対策委員会が『感染症に伴う勤務可能日マニュアルに関する研修会』を開催いたしました。

感染対策委員会が『感染症に伴う勤務可能日マニュアルに関する研修会』を開催いたしました。

事故防止委員会が第一回事故防止施設内研修を開催しました。

事故防止委員会が第一回事故防止施設内研修を開催しました。

感染症対策委員会が『感染症に関する研修会』を開催いたしました。

感染症対策委員会が『感染症に関する研修会』を開催いたしました。 ※その一部を紹介します

※その一部を紹介します

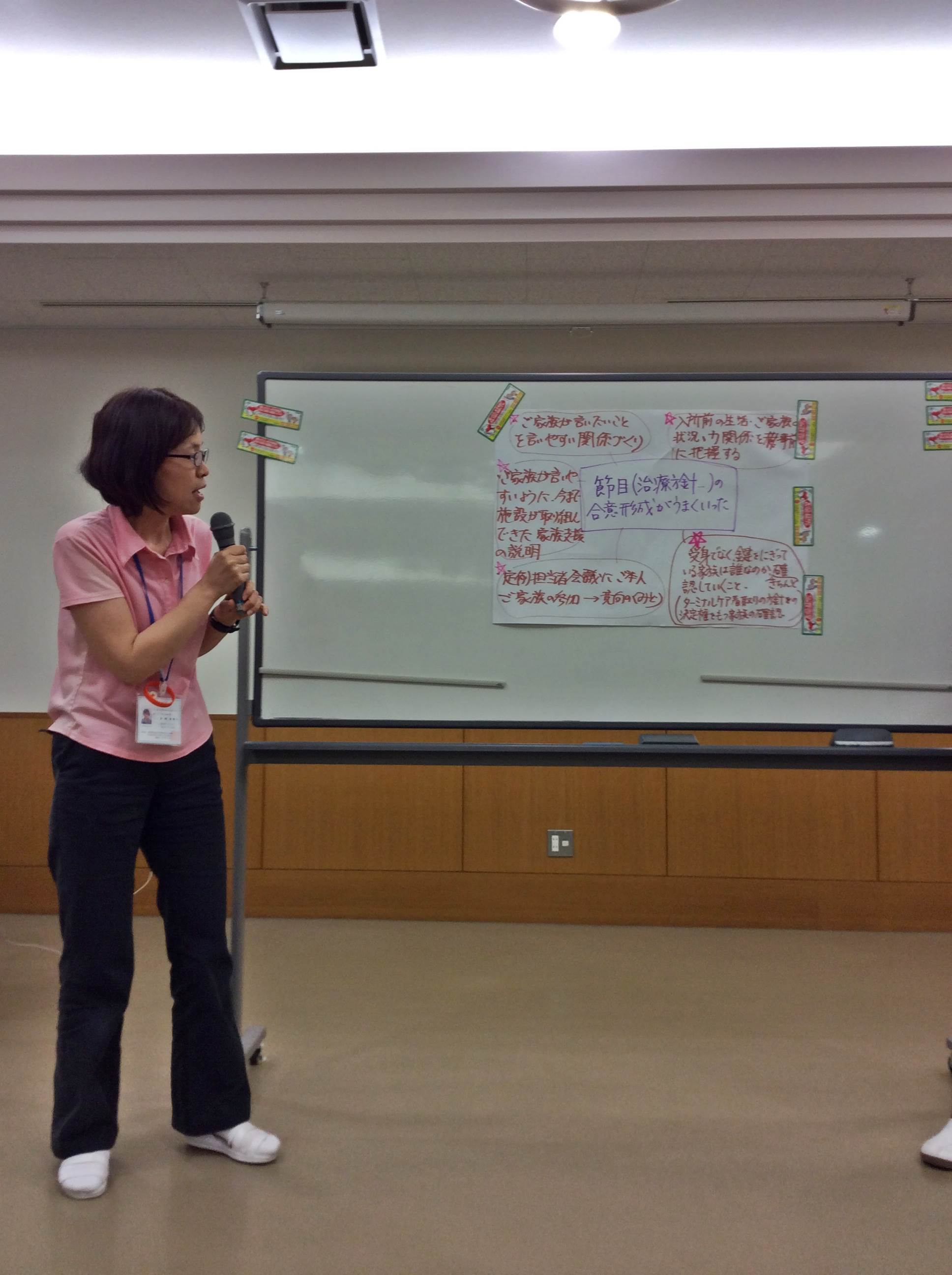

研修委員会が平成28年度 第一回施設内研修として『看取り研修①』を開催いたしました。

研修委員会が平成28年度 第一回施設内研修として『看取り研修①』を開催いたしました。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-300x205.jpg)

研修委員会が第四回施設内研修として『高齢者虐待予防研修』を開催いたしました。

研修委員会が第四回施設内研修として『高齢者虐待予防研修』を開催いたしました。

衛生委員会が『雪道の安全運転研修』を開催いたしました。

衛生委員会が『雪道の安全運転研修』を開催いたしました。

研修委員会が第二回施設内研修として『看取り研修②』を開催いたしました。

研修委員会が第二回施設内研修として『看取り研修②』を開催いたしました。 .jpg)

研修委員会が第一回施設内研修として『看取り研修①』を開催いたしました。

研修委員会が第一回施設内研修として『看取り研修①』を開催いたしました。 -300x225.jpg)